Группа "Гости"Приветствую Вас Турист!

НЕСВИЖ - ТАЙНА ИСТОРИИ.

Меню сайта

Категории раздела

| Интересно почитать [104] |

| История Несвижа [70] |

| Легенды Несвижа [49] |

| Несвиж в прессе [124] |

| Нясвiжскiя навiны [35] |

| Культура Несвижа [33] |

Города-побратимы

Город Реутов, Московская область. Россия

Город Росолини, Область Сицилия, Италия

Город Пулавы, Люблинское воеводство, Польша

Город Злотув, Великопольское воеводство, Польша

Город Одолянов, Великопольское воеводство, Польша

Город Горис, Область Сюник, Армения

Город Лайхинген, земля Баден-Вюртембер, Германия

Наш опрос

Поиск

ФОТО

Друзья сайта

Национальный банк

Библиотека

| Главная » Статьи » Культура Несвижа |

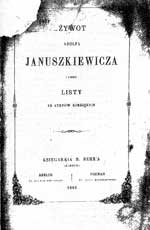

Культур,

в которые свой вклад внес Адольф Янушкевич, было несколько: белорусская

(«литовская», как ее называли в ХIХ веке) и русская, польская и

английская, украинская и казахская. Последнюю в то время тоже называли

не своим, а «соседним» именем. Свои впечатления о путешествиях до

Кокчетава и Акмолинска, вплоть до Памира, Янушкевич излагал в «Письмах

из киргизских степей», ибо так тогда в России обычно называли

пространства Средней Азии. Культур,

в которые свой вклад внес Адольф Янушкевич, было несколько: белорусская

(«литовская», как ее называли в ХIХ веке) и русская, польская и

английская, украинская и казахская. Последнюю в то время тоже называли

не своим, а «соседним» именем. Свои впечатления о путешествиях до

Кокчетава и Акмолинска, вплоть до Памира, Янушкевич излагал в «Письмах

из киргизских степей», ибо так тогда в России обычно называли

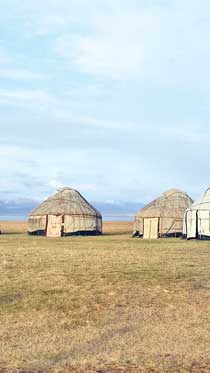

пространства Средней Азии.Колоритные описания повседневной жизни казахов, сведения о самобытной культуре черноволосых и чернооких жителей кочевых «киргизских» юрт (иногда их собиралось до тысячи) содержались в частных письмах на имя матери, сестер и братьев, проживавших в именьице Дягильно Койдановской волости (теперь это Дзержинский район на Минщине). Братья, связанные судьбой с Польшей, Германией и Францией, хотели сразу же опубликовать эти преинтереснейшие для европейцев наблюдения. Даже журнал назвали — издающуюся в Гродно на польском языке «Ундину друскеникских источников». Но автор категорически запротестовал: ни в коем случае, это погубит его, политического ссыльного, которому запрещено печатать любые статьи. Когда же знакомый польский поэт Густав Зелиньский захотел использовать его описания в своей поэме, Янушкевич разрешил. В стихотворной форме, не называя источника сведений, можно, но при одном твердом условии: о туземцах, «моих любимых киргизах», — только положительное! Так и лежали письма в Дягильно и благодаря брату Януарию в копиях в Париже, где хранятся и поныне (мне посчастливилось их видеть). Наиболее яркие опубликованы на польском языке как вторая часть «Жизнеописания» Адольфа Янушкевича в Берлине только в 1875 году, уже после смерти автора. А в советское время их перевела на русский язык и опубликовала Фаина Стеклова в Алма–Ате. Казахский же перевод не так давно появился в Астане. Первую же часть «Жизнеописания» перевоплотила по–белорусски жительница Дзержинска, прежнего Койданово, медик по образованию Ганна Судник–Матусэвич.

И пророчество сбылось, пусть не сразу, после поездки в Чехию, Саксонию и Италию, встреч с Гете, Лелевелем и Словацким. Во время восстания 1831 года Янушкевич получил в бою на Подолье (юг Украины) семь ранений, в беспамятстве упал с лошади и попал в плен. Во время допросов вел себя мужественно, повторял, что не жалеет о содеянном, действовал по убеждениям. Учитывая такую дерзость, а также руководящую роль Адольфа в повстанческой «Легии Литвы, Волыни, Подолии и Украины», царский суд приговорил его в Киеве сначала к смертной казни, а потом к пожизненной ссылке на поселение в Сибирь, конфискации имущества и лишению дворянских привилегий. Прочитав протоколы, Николай I запомнил фамилию гордого инсургента и, говорят, вплоть до смерти со злостью вычеркивал ее из списков, представляемых для помилования.

Но вот примерно с 1841 года, когда Янушкевичу разрешили переселиться в Омск, в письмах появляются и оптимистические нотки. Янушкевич особенно оживился, приступил к работе в Пограничном управлении сибирских киргизов. Начались поездки с поручениями в «киргизские аулы», где в юртах жили честные, открытые, трудолюбивые и красивые люди, предки нынешних казахов. Иногда командировки продолжались несколько недель, сопровождались неожиданными приключениями, например спасением от степного пожара.

Постепенно наш соотечественник проникся уважением и симпатией к казахам. Он решительно выступал против расовых и национальных суеверий, против тех, кто считал жителей Средней Азии дикарями.

Автор «Дорожного дневника» ставил казахов на один уровень с европейскими народами. В письмах к поэту Зелиньскому Янушкевич рассказывал о казахском быте, выступлениях народных акынов Аринбая и Тюбека, песни которых растрогали путешественника, вызвали у него размышления о будущем местных кочевых племен. Весьма интересно, что Янушкевич был дружен с отцом известного казахского акына Абая — Абаем Кунанбаевым. В письме к тому же Зелиньскому сообщалось: «Немного старше султана Барака бий Кунанбай; это тоже великая знаменитость в степи. Сын простого киргиза, наделенный от природы здравым разумом, удивительной памятью и даром выступать, деловит, он заботится о добре своих соплеменников: великий знаток степного права и предписаний алкорана, он хорошо знает русские уставы, касающиеся киргизов; судья с неподкупной совестливостью и примерный мусульманин, плебей Кунанбай завоевал себе славу пророка, к которому из самых отдаленных аулов спешат за бескорыстным советом и млад, и стар, бедные и богатые». Слова ссыльного революционера не расходились с делами: он лечил больных лихорадкой, мирил и объединял вражеские племена, добросовестно переписывал местное население. Надев казахский халат, неутомимый путешественник добрался до хребтов Алатау, с восхищением описал их красоту, рассказал об историческом торжестве (байгу), организованном в честь присоединения к России пяти племен Большой орды, сохранил для потомков многие легенды, рассказанные ему у подножия гор слепой девушкой Джазык. Казахи полюбили Янушкевича, считали его своим. «Очевидно, — записал наш соотечественник, — я постепенно преобразуюсь в киргиза, и юрта становится для меня обычным жильем». Адольф Янушкевич смог, как и многие другие выходцы из белорусских земель, преобразовать время ссылки, пусть только под ее конец, в годы интенсивного труда на пользу не своему, а другим народам. Этот труд продолжался и в Нижне–Тагильске, где он, оказавшись под опекой промышленников Демидовых, наладил работу городской библиотеки (подумать только, радовался он совсем по–нашему, только за один месяц у него прочитано 1.107 книг!), организовал сбор экспонатов для краеведческо–минералогического музея. Но «берега родимого Немана» по–прежнему магически привлекали ссыльного, являлись в снах. Со вступлением на престол Александра II загорелась надежда на помилование. Летом 1856 года она стала явью. В Дягильно он попал в объятия матери, племянниц, которых до того даже не видел. Но было поздно. 18 июня 1857 года галопирующая болезнь легких сделала свое черное дело. Опечаленные не меньше родни крестьяне молчаливо отнесли тело вернувшегося издалека странника на местные «клады». А спустя 150 лет Ганна Судник–Матусэвич нашла надгробие Тэкли Янушкевич, матери Адольфа, похороненного рядом с ней, и начала приводить в порядок все деревенское кладбище. Она мечтает провести в Дзержинске вечер белорусско–казахской дружбы, а невдалеке, в Дягильно, поставить памятник сыну наднеманской земли, принадлежащему нескольким культурам, служившему их взаимопониманию. Автор публикации: Адам МАЛЬДИС Источник: http://sb.by/post/80172/ | |

| Категория: Культура Несвижа | Добавил: nesvizh1223 (20.04.2009) | |

| Просмотров: 1795 | Рейтинг: 5.0/2 | |

| Всего комментариев: 0 | |

А

теперь вернемся к главному герою нашего повествования. Революционер,

исследователь, переводчик и поэт Адольф Янушкевич родился 9 июня 1803

года в Несвижском замке. Как придворный человек его отец Михал значился

на хорошем счету у Радзивиллов. Подсобрав денег, в 1821 году наконец–то

Янушкевичи купили небольшое имение Дягильно. Отсюда Адольф направился

на литературный факультет Виленского университета, где начал печатать

стихи (первой стала сентиментальная «дума» под названием «Мелитон и

Эвелина»), познакомился с Адамом Мицкевичем. Последний в своей поэме

«Дзяды» списал с Янушкевича символический образ узника Адольфа,

вещающего в тюрьме, что заключенных там филоматов и филаретов ждут

«Сибирь, казематы да тюрьмы».

А

теперь вернемся к главному герою нашего повествования. Революционер,

исследователь, переводчик и поэт Адольф Янушкевич родился 9 июня 1803

года в Несвижском замке. Как придворный человек его отец Михал значился

на хорошем счету у Радзивиллов. Подсобрав денег, в 1821 году наконец–то

Янушкевичи купили небольшое имение Дягильно. Отсюда Адольф направился

на литературный факультет Виленского университета, где начал печатать

стихи (первой стала сентиментальная «дума» под названием «Мелитон и

Эвелина»), познакомился с Адамом Мицкевичем. Последний в своей поэме

«Дзяды» списал с Янушкевича символический образ узника Адольфа,

вещающего в тюрьме, что заключенных там филоматов и филаретов ждут

«Сибирь, казематы да тюрьмы». Ссылку

Янушкевич первоначально отбывал в деревне Желяковка Ишимского уезда,

потом в самом Ишиме и наконец в Омске. Старался найти земляков,

обустроить свой быт, посадив плодовые деревья, искусно разбив огород,

для чего использовал присланные из Дягильно семена неизвестных здесь

раньше овощей. Единственной его радостью была переписка с родными и

невестой Стефанией, стремившейся повторить подвиг декабристок, но потом

все же получившей обратно обручальное кольцо. Всего в Дягильно

поступило и сохранено там около 600 писем. Сначала преимущественно

ностальгические, семейные по содержанию.

Ссылку

Янушкевич первоначально отбывал в деревне Желяковка Ишимского уезда,

потом в самом Ишиме и наконец в Омске. Старался найти земляков,

обустроить свой быт, посадив плодовые деревья, искусно разбив огород,

для чего использовал присланные из Дягильно семена неизвестных здесь

раньше овощей. Единственной его радостью была переписка с родными и

невестой Стефанией, стремившейся повторить подвиг декабристок, но потом

все же получившей обратно обручальное кольцо. Всего в Дягильно

поступило и сохранено там около 600 писем. Сначала преимущественно

ностальгические, семейные по содержанию. Самое

длительное путешествие по «киргизским степям», где встречались кочевья

из «тысячи и более юрт», караваны купцов, направлявшиеся из Ташкента в

Коканд, табуны сайгаков и диких лошадей (куланов), где «дышалось

свободно, как арабу среди пустыни», Адольф Янушкевич совершил в 1846

году. Свои впечатления на этот раз он доверял уже не письмам к

родственникам, а «Дорожному дневнику», который следовало бы

какому–нибудь сведущему этнографу вслед за «Жизнеописанием» перевести

на белорусский язык.

Самое

длительное путешествие по «киргизским степям», где встречались кочевья

из «тысячи и более юрт», караваны купцов, направлявшиеся из Ташкента в

Коканд, табуны сайгаков и диких лошадей (куланов), где «дышалось

свободно, как арабу среди пустыни», Адольф Янушкевич совершил в 1846

году. Свои впечатления на этот раз он доверял уже не письмам к

родственникам, а «Дорожному дневнику», который следовало бы

какому–нибудь сведущему этнографу вслед за «Жизнеописанием» перевести

на белорусский язык.